フィット感に優れた積層強化木柄を採用した牛刀です。高級感のある美しい槌目模様で、サビにくくメンテナンスがしやすいステンレス単層材を使用しています。

包丁の研ぎ方

砥石で包丁を研ぐのは難しい…そんな印象を持っている方は少なくないと思います。

しかし砥石を使って研いだ包丁の切れ味は、簡易研ぎ器を使って研いだ包丁のそれとは全く異なり切れ味抜群!

ちょっとしたコツを掴めば、新品同様の切れ味を取り戻す事が出来ます。

包丁研ぎが大好きな管理人が、包丁の研ぎ方を解説します。

参考にしていただければ幸いです。

(さらに…)

砥石で包丁を研ぐのは難しい…そんな印象を持っている方は少なくないと思います。

しかし砥石を使って研いだ包丁の切れ味は、簡易研ぎ器を使って研いだ包丁のそれとは全く異なり切れ味抜群!

ちょっとしたコツを掴めば、新品同様の切れ味を取り戻す事が出来ます。

包丁研ぎが大好きな管理人が、包丁の研ぎ方を解説します。

参考にしていただければ幸いです。

(さらに…)  GLOBAL(グローバル)は洋食器の世界的産地としても知られる

新潟県燕市の会社、吉田金属工業株式会社のブランドです。

1983年に刀身から柄まで全てステンレス製の一体構造包丁を

製造・販売し、この分野の先駆けとなった包丁です。

また朝の人気情報番組の料理コーナーで使われていた事でも有名です。

(さらに…)

GLOBAL(グローバル)は洋食器の世界的産地としても知られる

新潟県燕市の会社、吉田金属工業株式会社のブランドです。

1983年に刀身から柄まで全てステンレス製の一体構造包丁を

製造・販売し、この分野の先駆けとなった包丁です。

また朝の人気情報番組の料理コーナーで使われていた事でも有名です。

(さらに…)  ヘンケルスは刃物の町"として世界的に有名なドイツの都市、ゾーリンゲンで1731年に産声をあげたドイツの刃物メーカーです。

以来3世紀に渡って品質・使い易さ・デザイン・機能にこだわった高品質な包丁を世界中に送り出しています。

管理人の勤める店でもヘンケルスはとても人気のあるブランドで

プロの料理人から道具にこだわりのある一般の方まで、幅広い層に支持されています。

海外ブランドの包丁では、他を圧倒的に引き離す知名度と人気があります。

そんなヘンケルスの包丁には二種類のブランドがあります。

一つは双子マークの、ツヴィリング(ZWILLING)です。

このブランドの包丁は熟練の職人たちによって、最先端の技術を取り入れて制作されたプレミアム性の高い商品です。

刀身にはHRC(硬度)約57を誇る、錆びにくく切れ味の持続性に優れた独自のステンレス鋼材

"スペシャルフォーミュラスチール"を使用しています。

そして職人による最終刃付けが施されており、抜群の切れ味を誇ります。

ツヴィリングブランドの包丁は、シリーズによって

ドイツの職人が制作しているものと、日本の職人が制作しているものがあります。

いずれも高い技術を駆使して製造された、世界的に幅広く愛用されているシリーズです。

もう一つは一人マークのヘンケルス(HENCKELS)です。

このブランドはヘンケルスの各国支社がその国の料理文化に合わせた商材を展開しており

リーズナブルなアイテムを取り揃えているのが特徴です。

そんな二つのブランドがあるヘンケルスの包丁ですが

管理人のおすすめは、双子マークのツヴィリングの包丁です。

一人マークの包丁も値段の割には悪くないのですが、実際に持って比べてみると

ツヴィリングは明らかに作りが違って、上質な作りになっているのが良く分かります。

管理人は包丁の様な毎日使う道具は、良い物を長く使うというスタイルをおすすめしています。

ツヴィリングの包丁は、そんなスタイルにぴったりの高品質な商品だと思います。

スポンサーリンク

ヘンケルスは刃物の町"として世界的に有名なドイツの都市、ゾーリンゲンで1731年に産声をあげたドイツの刃物メーカーです。

以来3世紀に渡って品質・使い易さ・デザイン・機能にこだわった高品質な包丁を世界中に送り出しています。

管理人の勤める店でもヘンケルスはとても人気のあるブランドで

プロの料理人から道具にこだわりのある一般の方まで、幅広い層に支持されています。

海外ブランドの包丁では、他を圧倒的に引き離す知名度と人気があります。

そんなヘンケルスの包丁には二種類のブランドがあります。

一つは双子マークの、ツヴィリング(ZWILLING)です。

このブランドの包丁は熟練の職人たちによって、最先端の技術を取り入れて制作されたプレミアム性の高い商品です。

刀身にはHRC(硬度)約57を誇る、錆びにくく切れ味の持続性に優れた独自のステンレス鋼材

"スペシャルフォーミュラスチール"を使用しています。

そして職人による最終刃付けが施されており、抜群の切れ味を誇ります。

ツヴィリングブランドの包丁は、シリーズによって

ドイツの職人が制作しているものと、日本の職人が制作しているものがあります。

いずれも高い技術を駆使して製造された、世界的に幅広く愛用されているシリーズです。

もう一つは一人マークのヘンケルス(HENCKELS)です。

このブランドはヘンケルスの各国支社がその国の料理文化に合わせた商材を展開しており

リーズナブルなアイテムを取り揃えているのが特徴です。

そんな二つのブランドがあるヘンケルスの包丁ですが

管理人のおすすめは、双子マークのツヴィリングの包丁です。

一人マークの包丁も値段の割には悪くないのですが、実際に持って比べてみると

ツヴィリングは明らかに作りが違って、上質な作りになっているのが良く分かります。

管理人は包丁の様な毎日使う道具は、良い物を長く使うというスタイルをおすすめしています。

ツヴィリングの包丁は、そんなスタイルにぴったりの高品質な商品だと思います。

スポンサーリンク

ヘンケルスのおすすめシリーズ

とは言ってもヘンケルスの包丁は沢山シリーズがあって、どれを選べばいいかわからない! そんな方の為に、ツヴィリングブランドの商品の中から、管理人の勤める店で人気のあるシリーズをご紹介いたします。 ツインポルックスシリーズ ツインポルックスシリーズは、家庭で使うのにおすすめのシリーズです。 このシリーズの最大の特徴は人間工学に基づいて作られたアーチ形の樹脂ハンドルで 手にしっくりと馴染み、コントロール性に優れ疲れにくい形状です。 刀身はもちろんサビに強いスペシャルフォーミュラスチール製! 日本で一般的に売られている包丁と同じで、アゴの部分があるのもポイント。 癖が無くとても扱いやすいシリーズで、どなたにもおすすめ出来ます。ラインシリーズ ラインシリーズもまた、家庭用におすすめのシリーズです。 このシリーズは軽くてスリムなハンドルがポイントで 水にも強く、軽くて衛生的なのが特徴のシリーズです。 またお求めやすい価格も人気のポイントです。 世界的メーカーであるヘンケルスの品質を手軽に体験する事が出来ます。 贈り物に便利なセットもございます。 ヘンケルスの包丁が初めてという方におすすめしたい ベーシックでシンプルなラインナップのシリーズです。

ツインホウチョウS57シリーズ ツインホウチョウS57シリーズは、プロにおすすめのシリーズです。 このシリーズは和・洋の一流の料理人が開発に携わっています。 現場の声を取り入れた設計でバランスに優れており プロの過酷な要求に答える事の出来る高品質なシリーズとなっています。 デザイン性にも優れ、本職のニーズを満たす幅広いラインナップも特徴の一つです。 管理人の勤めるお店では、このシリーズは主に洋食のシェフが お買い上げになる事が多い様です。

砥石・研ぎ用品 ヘンケルスの包丁と相性抜群のお手入れ道具をご紹介いたします。 管理人のおすすめは"ツインストンプロ(砥石)"です。 ハイグレードなヘンケルスの包丁をお持ちになったら ぜひ砥石でのお手入れにチャレンジしてみて下さい! 砥石でお手入れすると切れ味の鋭さ・持続性が違います! もちろん、砥石が苦手な方向けの包丁研ぎ器もございます。 手軽に切れ味を甦らせる事が出来る事が出来ますよ。

毎日の生活に欠かせない"食"に関わる調理器具は、記念日の贈り物にも最適です。

鍋やフライパンが贈り物として人気がありますが、包丁の贈り物も大変人気があります。

管理人が勤める店舗で、贈り物として人気の包丁をご紹介いたします。

大切なあの人にきっと喜んでいただける、いずれも上質な商品です。

何を贈るか迷っている方はここから選べば間違いなし!

(さらに…)

毎日の生活に欠かせない"食"に関わる調理器具は、記念日の贈り物にも最適です。

鍋やフライパンが贈り物として人気がありますが、包丁の贈り物も大変人気があります。

管理人が勤める店舗で、贈り物として人気の包丁をご紹介いたします。

大切なあの人にきっと喜んでいただける、いずれも上質な商品です。

何を贈るか迷っている方はここから選べば間違いなし!

(さらに…)  今回は管理人の勤め先の店で

本職の方がよくお買い求めになるブランド

ミソノをご紹介いたします。

製造元のミソノ刃物株式会社は

日本刃物の三大産地の一つ、岐阜県関市のメーカーです。

(さらに…)

今回は管理人の勤め先の店で

本職の方がよくお買い求めになるブランド

ミソノをご紹介いたします。

製造元のミソノ刃物株式会社は

日本刃物の三大産地の一つ、岐阜県関市のメーカーです。

(さらに…)

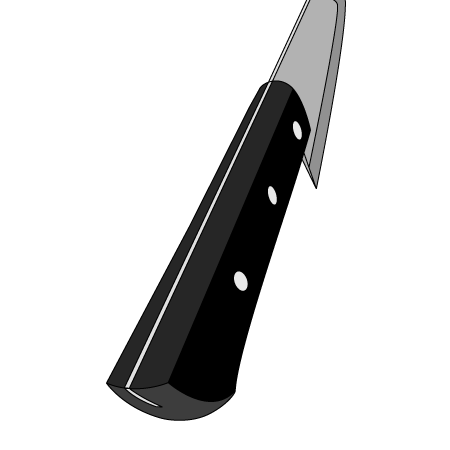

包丁を買うとき、皆さんはどこを意識して見ますか?刃の素材や、刃渡りの長さをご覧になる方が多いと思いますが、柄については意識している方は少ないのではないでしょうか?

柄と一口にいっても、さまざまな素材が使われており、柄の作りについても種類があります。ここでは主に三徳包丁や牛刀などの柄について解説いたします。

素材について

普段よく目にする包丁の柄に使われている素材の特徴についてご説明いたします。

木製(積層強化木)

包丁の柄は常に水に晒される為、柄に使われる木材は数ミリの木板に接着剤を塗った上で何枚も重ね、加熱圧縮して作成される積層強化木という素材を使用している事が多いです。

包丁売場に並んでいる、鋲で柄を止めている黒色の柄の包丁はまず間違いなく積層強化木を使用した木製柄の包丁です。

積層強化木は木材でありながら湿気に強く高い撥水性を持っています。さらに木材の風合いがあり質感が良く、手になじみやすい特徴を持っています。また他の素材に比べると、比較的安価な事が多いようです。

欠点は他の素材に比べると耐久性に劣る事で、長く使い続けると包丁本体より先に柄がダメになってしまう事が多いようです。

管理人の感想としては、持った時の手触りが最も良い柄の素材だと思います。また費用対効果を重視するなら木柄の商品がおすすめです。

ステンレス

管理人がおすすめしている、オールステンレス製の包丁の柄です。最大の特徴はその耐久性で、刀身と一体になっているので柄が抜けたり、ガタツキが起こったりする事がありません。またサビ・腐食も極めて起こりにくいため、衛生的です。

欠点は重量がある事と水に濡れた際に滑りやすい事そして高価な事です。

滑りやすい点については、表面にサンド加工(ざらざらにする加工)を施したり、滑り止めの溝を付けたりして対策されている事が多いです。

重量がある点については、ハンドルの中を中空にして軽量化することで対策している商品が多いようです。

寒い時期は持つと冷たいのが玉にキズですが、耐久性が圧倒的に高くお手入れにあまり気を使う必要がないので、管理人イチオシの素材です。

汚れがたまりにくい衛生的なオールステンレス製包丁です。芯材にコバルト合金鋼を使用し、側材に13クロームステンレス鋼を複合することにより、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立します。

樹脂

食品工場などの高度な衛生管理手法である「HACCP(ハサップ)」に対応している包丁や、衛生的なセラミック包丁の柄などに使用されています。

樹脂のハンドルは抗菌効果を持たせる事が出来るので、とても衛生的です。また軽量で水にも強く、主に業務用包丁に使用される事が多いようです。

色のバリエーションが豊富なのも特徴です。豊富なカラーは業務用目的の場合、食材毎に包丁を分けて使用する時の管理を簡単にしてくれます。

管理人は樹脂ハンドルの包丁は業務用というイメージが強いのですが、最近は樹脂の風合いをデザインに活かした包丁が出てきています。今後注目していきたいと思っている素材です。

35色のカラーバリエーションがある抗菌加工された衛生的な樹脂ハンドルを採用。食材・工程・担当者別での管理を容易にします。

スポンサーリンク

柄の作りについて

包丁本体の素材にもさまざまなグレードがある様に、柄の作りにもグレードがあります。ここでは作りの良し悪し、グレードを見分けるポイントをご説明いたします。

ツバ(口金)ありとツバなしについて

木製の柄には、柄と本体の繋ぎ目部分にツバが付いているタイプとツバが付いていないタイプがあります。

ツバが付いている事によるメリットを挙げると

- ツバが水の侵入を防ぐので、柄が長持ちする。

- 柄と本体の繋ぎ目部分に凸凹が無くなるので、洗いやすくなる。

- 重量バランスが良くなり、長く使っても疲れにくい。

といったものが挙げられます。

ツバが付いていない事によるメリットは安価な事だけですので、管理人は予算が許すならばツバ付きの物を選ぶ事を強くおすすめいたします。

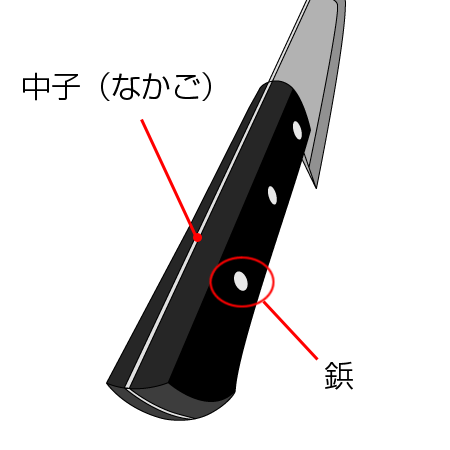

中子(なかご)について

包丁の柄の中に通っている金属の部分を中子(なかご)と言います。中子は包丁のバランスを決定するとても重要な部分です。この部分の構造にも種類がありますので、それをご説明します。

本通し

中子部分がハンドルと同じ形状になっており、金属部分を別の素材(積層強化木など)でサンドした構造になっています。

持った時のバランスに優れ、コントロールがしやすいのが特長です。また通常3本の鋲でしっかり固定されている為、耐久性にも最も優れる形です。

主に業務用の包丁に採用されている構造で、長く使える信頼性の高い構造です。

背通し

ハンドルの峰側にのみ中子が終端まで通っている構造で、比較的安価な業務用包丁や家庭用の包丁に採用されています。

本通しに比べ安価に製造する事が出来るのが特徴です。また軽量に仕上げる事が出来るので、家庭用の包丁に向いている構造と言えるでしょう。

半中子

中子部分がハンドルの中間程度まで通っている構造で安価に製造する事が可能なため、主に家庭用包丁に採用されています。

家庭で使う分には十分な耐久性を持っていますが、本通しや背通しに比べ柄のガタツキが起こりやすい構造なのでその点に注意が必要です。

管理人の経験上、中子が半中子になっている包丁はいかにも安物といった感じで、ハンドル部分だけでなく全体的に作りがチープなものが多く見られます。

包丁は毎日使う道具ですので、少し値は張りますが耐久性とバランスに優れる本通しや背通しの包丁をお選びになってはいかがでしょうか?

スポンサーリンク

このブログのアクセスを見ていると

「包丁 おすすめ プロ」というキーワードで

アクセスされている方が多いようです。

そこで管理人が考える、プロにもおすすめできる

包丁をご紹介いたします。

(今回は洋包丁についてご紹介いたします。)

プロが使う洋包丁は、以下の点が重要だと

管理人は考えます。

(さらに…)

このブログのアクセスを見ていると

「包丁 おすすめ プロ」というキーワードで

アクセスされている方が多いようです。

そこで管理人が考える、プロにもおすすめできる

包丁をご紹介いたします。

(今回は洋包丁についてご紹介いたします。)

プロが使う洋包丁は、以下の点が重要だと

管理人は考えます。

(さらに…)

私はオールステンレス包丁をおすすめしているのですが、オールステンレス包丁にも気になる点があります。

私が気になっているのは、主に以下の3点です。

- 柄が冷たく感じる

- 柄がやや滑りやすい

- 研ぐのが大変

詳しく見ていきましょう。

1.柄が冷たく感じる

柄が金属だから仕方がないとも言えるのですが、木の柄に比べてどうしても冷たく感じます。特に真冬は冷たいので、私はあんまりひどい時はお湯をかけてから握ったりする時があります…。

ただ夏はひんやりした感触が気持ちいいので、私は感触としては差し引き0なのかなと思っております。

2.柄がやや滑りやすい

オールステンレスの柄は表面に滑り止めの溝があったり、ザラザラに加工されていたりして滑りにくい工夫がされているのですが、やはり木の柄に比べると滑りやすい印象があります。また持った感じが木の柄とかなり違うので慣れるまで違和感を感じがちです。

私の印象としては、飲食店や鮮魚店などで一日中ハードに使っていて柄が水まみれ・脂まみれになった時に、木の柄よりちょっと気を付けないといけないかなという風に感じています。家庭で使う分には、持った感触の違いにさえ慣れてしまえばそれほど問題にはならない様に感じます。

3.研ぐのが大変

これはオールステンレス製の包丁に限った事ではないのですが、ステンレスの包丁は鋼のものに比べて砥石で研ぐのが大変です。

切れ味の良い素材をステンレス鋼でサンドイッチした割込みの包丁は比較的研ぐのも簡単ですが、ステンレス単層の包丁は研ぐのに非常に時間がかかります。砥石ばかり減って肝心の刃が付かない…といった感じになりやすいです。

ですのでステンレス包丁を研ぐ時は研磨力の高いセラミック砥石を使う事をオススメします。ホームセンターなどで売られているレンガ色の砥石で研ごうとすると、ものすごく時間がかかってしまいますのでオススメいたしません。

砥石は研磨力が高い方が早く刃が付くので、鋼の包丁を研ぐ時にもセラミック砥石はおすすめです。

スポンサーリンク

それでもオールステンレス包丁はおすすめ

以上気になる点を見てみましたが、家庭で使う事を考えるとオールステンレス包丁のお手入れが簡単という特長は、これらの点を上回る大きなメリットです。オールステンレス包丁は、特にお手入れに時間がかけられない忙しい方におすすめしたい一本です。

ステンレス包丁のお手入れに最適な道具

硬いステンレスの包丁を研ぐ時にもおすすめの、セラミック砥石をご紹介いたします。

また包丁の砥石に当たる角度を一定にしてくれる便利な道具も併せてご紹介!

#2000は、中研ぎと仕上げ研ぎを一度に行えるため、時間と手間を大幅に削減します。これにより、プロの職人から家庭の料理愛好家まで、誰でも簡単に刃物を理想的な状態に保つことができます。

従来の仕上げ砥にありがちなツルツル感がなく、くいつきが良く研磨力の優れた#5000の仕上砥石。2000番→5000番の順に砥石を使うのが私のおすすめです。

包丁研ぎ角度固定ホルダー(スーパートゲール)を庖丁の背につけて研ぐと、どなたでも簡単に一定角度の研ぎができます。

- 大阪府堺市

- 岐阜県関市

- 新潟県三条市