フィット感に優れた積層強化木柄を採用した牛刀です。高級感のある美しい槌目模様で、サビにくくメンテナンスがしやすいステンレス単層材を使用しています。

包丁の柄について(両刃の包丁編)

包丁を買うとき、皆さんはどこを意識して見ますか?刃の素材や、刃渡りの長さをご覧になる方が多いと思いますが、柄については意識している方は少ないのではないでしょうか?

柄と一口にいっても、さまざまな素材が使われており、柄の作りについても種類があります。ここでは主に三徳包丁や牛刀などの柄について解説いたします。

素材について

普段よく目にする包丁の柄に使われている素材の特徴についてご説明いたします。

木製(積層強化木)

包丁の柄は常に水に晒される為、柄に使われる木材は数ミリの木板に接着剤を塗った上で何枚も重ね、加熱圧縮して作成される積層強化木という素材を使用している事が多いです。

包丁売場に並んでいる、鋲で柄を止めている黒色の柄の包丁はまず間違いなく積層強化木を使用した木製柄の包丁です。

積層強化木は木材でありながら湿気に強く高い撥水性を持っています。さらに木材の風合いがあり質感が良く、手になじみやすい特徴を持っています。また他の素材に比べると、比較的安価な事が多いようです。

欠点は他の素材に比べると耐久性に劣る事で、長く使い続けると包丁本体より先に柄がダメになってしまう事が多いようです。

管理人の感想としては、持った時の手触りが最も良い柄の素材だと思います。また費用対効果を重視するなら木柄の商品がおすすめです。

ステンレス

管理人がおすすめしている、オールステンレス製の包丁の柄です。最大の特徴はその耐久性で、刀身と一体になっているので柄が抜けたり、ガタツキが起こったりする事がありません。またサビ・腐食も極めて起こりにくいため、衛生的です。

欠点は重量がある事と水に濡れた際に滑りやすい事そして高価な事です。

滑りやすい点については、表面にサンド加工(ざらざらにする加工)を施したり、滑り止めの溝を付けたりして対策されている事が多いです。

重量がある点については、ハンドルの中を中空にして軽量化することで対策している商品が多いようです。

寒い時期は持つと冷たいのが玉にキズですが、耐久性が圧倒的に高くお手入れにあまり気を使う必要がないので、管理人イチオシの素材です。

汚れがたまりにくい衛生的なオールステンレス製包丁です。芯材にコバルト合金鋼を使用し、側材に13クロームステンレス鋼を複合することにより、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立します。

樹脂

食品工場などの高度な衛生管理手法である「HACCP(ハサップ)」に対応している包丁や、衛生的なセラミック包丁の柄などに使用されています。

樹脂のハンドルは抗菌効果を持たせる事が出来るので、とても衛生的です。また軽量で水にも強く、主に業務用包丁に使用される事が多いようです。

色のバリエーションが豊富なのも特徴です。豊富なカラーは業務用目的の場合、食材毎に包丁を分けて使用する時の管理を簡単にしてくれます。

管理人は樹脂ハンドルの包丁は業務用というイメージが強いのですが、最近は樹脂の風合いをデザインに活かした包丁が出てきています。今後注目していきたいと思っている素材です。

35色のカラーバリエーションがある抗菌加工された衛生的な樹脂ハンドルを採用。食材・工程・担当者別での管理を容易にします。

スポンサーリンク

柄の作りについて

包丁本体の素材にもさまざまなグレードがある様に、柄の作りにもグレードがあります。ここでは作りの良し悪し、グレードを見分けるポイントをご説明いたします。

ツバ(口金)ありとツバなしについて

木製の柄には、柄と本体の繋ぎ目部分にツバが付いているタイプとツバが付いていないタイプがあります。

ツバが付いている事によるメリットを挙げると

- ツバが水の侵入を防ぐので、柄が長持ちする。

- 柄と本体の繋ぎ目部分に凸凹が無くなるので、洗いやすくなる。

- 重量バランスが良くなり、長く使っても疲れにくい。

といったものが挙げられます。

ツバが付いていない事によるメリットは安価な事だけですので、管理人は予算が許すならばツバ付きの物を選ぶ事を強くおすすめいたします。

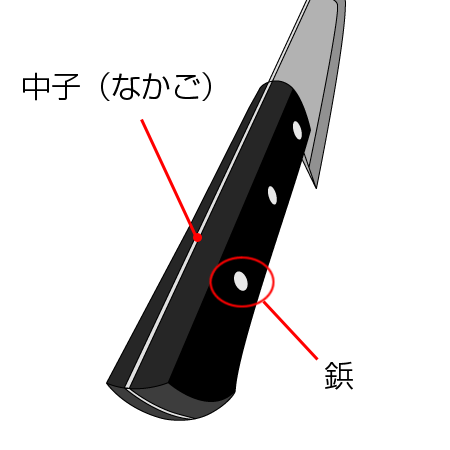

中子(なかご)について

包丁の柄の中に通っている金属の部分を中子(なかご)と言います。中子は包丁のバランスを決定するとても重要な部分です。この部分の構造にも種類がありますので、それをご説明します。

本通し

中子部分がハンドルと同じ形状になっており、金属部分を別の素材(積層強化木など)でサンドした構造になっています。

持った時のバランスに優れ、コントロールがしやすいのが特長です。また通常3本の鋲でしっかり固定されている為、耐久性にも最も優れる形です。

主に業務用の包丁に採用されている構造で、長く使える信頼性の高い構造です。

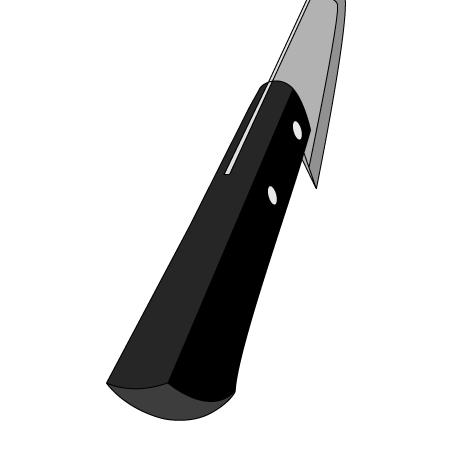

背通し

ハンドルの峰側にのみ中子が終端まで通っている構造で、比較的安価な業務用包丁や家庭用の包丁に採用されています。

本通しに比べ安価に製造する事が出来るのが特徴です。また軽量に仕上げる事が出来るので、家庭用の包丁に向いている構造と言えるでしょう。

半中子

中子部分がハンドルの中間程度まで通っている構造で安価に製造する事が可能なため、主に家庭用包丁に採用されています。

家庭で使う分には十分な耐久性を持っていますが、本通しや背通しに比べ柄のガタツキが起こりやすい構造なのでその点に注意が必要です。

管理人の経験上、中子が半中子になっている包丁はいかにも安物といった感じで、ハンドル部分だけでなく全体的に作りがチープなものが多く見られます。

包丁は毎日使う道具ですので、少し値は張りますが耐久性とバランスに優れる本通しや背通しの包丁をお選びになってはいかがでしょうか?